Первый Сканирующий Зондовый Микроскоп

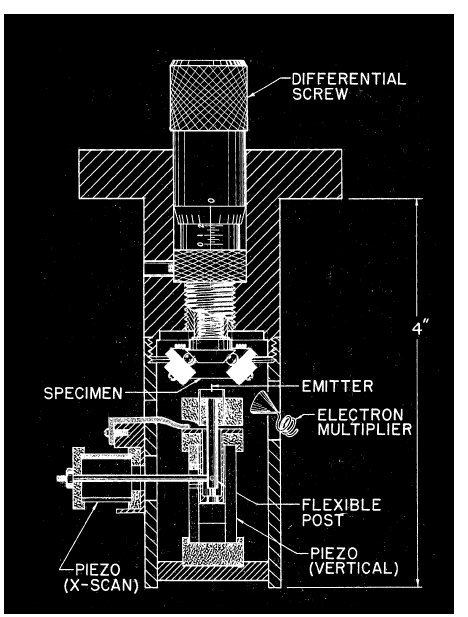

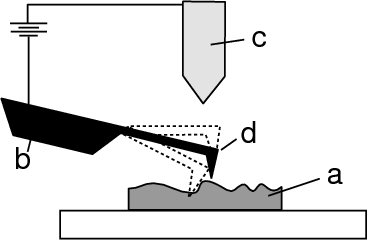

Впервые идея получения изображения сверхвысокого разрешение поверхности образца с помощью острого зонда была высказана в 1966 и реализована в 1972 году Расселом Янгом, который занимался физикой поверхности.  Схема установки Янга приведена на рисунке. Исследуемый проводящий образец закрепляется на механизме грубого подвода, основанном на дифференциальном микровинте. Образец подводится к острой вольфрамовой игле, закреплённой на прецизионном XYZ-сканере с пьезоприводом. Разность потенциалов, приложенная между иглой-зондом и образцом вызывает эмиссию электронов, которая регистрируется прибором. Механизм обратной связи поддерживает постоянный эмиссионный ток, изменяя положение зонда по Z-координате (т.е. расстояние между зондом и поверхностью). Запись сигнала обратной связи на самописце или осциллографе позволяет восстановить рельеф поверхности.

Схема установки Янга приведена на рисунке. Исследуемый проводящий образец закрепляется на механизме грубого подвода, основанном на дифференциальном микровинте. Образец подводится к острой вольфрамовой игле, закреплённой на прецизионном XYZ-сканере с пьезоприводом. Разность потенциалов, приложенная между иглой-зондом и образцом вызывает эмиссию электронов, которая регистрируется прибором. Механизм обратной связи поддерживает постоянный эмиссионный ток, изменяя положение зонда по Z-координате (т.е. расстояние между зондом и поверхностью). Запись сигнала обратной связи на самописце или осциллографе позволяет восстановить рельеф поверхности.

Хотя пространственное разрешение прибора Янга в плоскости образца не превосходило разрешение обычного оптического микроскопа, установка обладала всеми характерными признаками СЗМ и позволяла различить атомарные слои на образце.

Через несколько лет, в конце 70-х, физики Герд Бинниг и Генрих Рорер из исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе, начали разработку установки, которая в последствии стала первым сканирующим туннельным микроскопом. Имея большой опыт в электронной микроскопии, и исследуя туннельный эффект, они пришли к идее созданий установки, схожей с Topografiner'ом Янга.

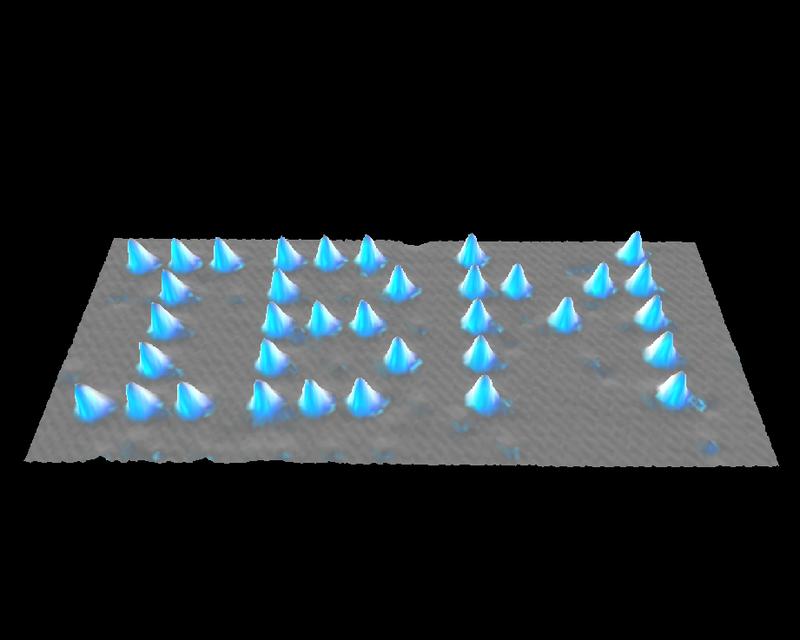

Но вместо эмиссионного тока они использовали ток туннельного эффекта, что позволило увеличить разрешение прибора на порядки. Было получено множество изображений с атомарным разрешением, дальнейшее совершенствование прибора привело к созданию множества других типов СЗМ. В 1986 за создание сканирующего туннельного микроскопа Бинниг и Рорер получили Нобелевскую премию по физике. Историю создания первого СТМ можно узнать из нобелевской речи Биннига  С дальнейшим совершенствованием установок исследователи научились не только измерять топографию поверхности, но и манипулировать отдельными атомами! Важность этого события сравнима с выводом первого искусственного спутника на орбиту Земли, и, возможно, это первый шаг к созданию важнейших технологий будущего.

С дальнейшим совершенствованием установок исследователи научились не только измерять топографию поверхности, но и манипулировать отдельными атомами! Важность этого события сравнима с выводом первого искусственного спутника на орбиту Земли, и, возможно, это первый шаг к созданию важнейших технологий будущего.

Использование туннельного эффекта в СТМ позволяет не только получить сверхвысокое разрешение, но и накладывает ряд существенных ограничений на исследуемый образец: он должен быть проводящим, и измерения желательно проводить в глубоком вакууме. Это сильно сужает область применимости СТМ. Поэтому исследователи сосредоточили свои усилия на создании новых типов СЗМ, лишённых данных ограничений. В 1986 году выходит статья Биннига, Квата и Гербера, в которой описывается новый тип микроскопа -- Атомно-Силовой Микроскоп (АСМ, Atomic Force Microscope -- AFM). В данном типе микроскопа используется особый зонд -- кантилевер -- острая кремниевая игла, закреплённая на конце пружинящей балки. При сближении этой иглы и поверхности образца до расстояния порядка десятка нанометров (если поверхность образца предварительно очищено от слоя воды), балка начинает отклоняться в сторону образца, т.к. остриё иглы вступает в взаимодействие с поверхностью посредством сил Ван-дер-Ваальса. При дальнейшем приближении к поверхности игла отклоняется в противоположную сторону в результате действия электростатических сил отталкивания. Отклонение иглы от положения равновесия в установке Биннига детектировалось с помощью иглы туннельного микроскопа.

Использование кантилевера позволило исследовать непроводящие образцы. А дальнейшее совершенствование систем детектирования привело к созданию микроскопов, которые могут производить измерения не только на воздухе, но в жидкости, что особенно важно при исследовании биологических образцов. Кроме того, развиты методы измерения силового взаимодействия кантилевера и образца, с помощью которых стало возможно определить силы взаимодействия между отдельными атомами с характерными величинами на уровне 10-9 ньютона.

Использование кантилевера позволило исследовать непроводящие образцы. А дальнейшее совершенствование систем детектирования привело к созданию микроскопов, которые могут производить измерения не только на воздухе, но в жидкости, что особенно важно при исследовании биологических образцов. Кроме того, развиты методы измерения силового взаимодействия кантилевера и образца, с помощью которых стало возможно определить силы взаимодействия между отдельными атомами с характерными величинами на уровне 10-9 ньютона.

С середины 80-х годов наблюдается взрывной рост количества публикаций, связанный с зондовой микроскопией. Появилось множество разновидностей СЗМ, появилось множество коммерчески доступных приборов, вышли учебники по зондовой микроскопии, основы работы СЗМ изучаются в курсах многих высших учебных заведений.